بقلم الكبير الداديسي/ المغرب

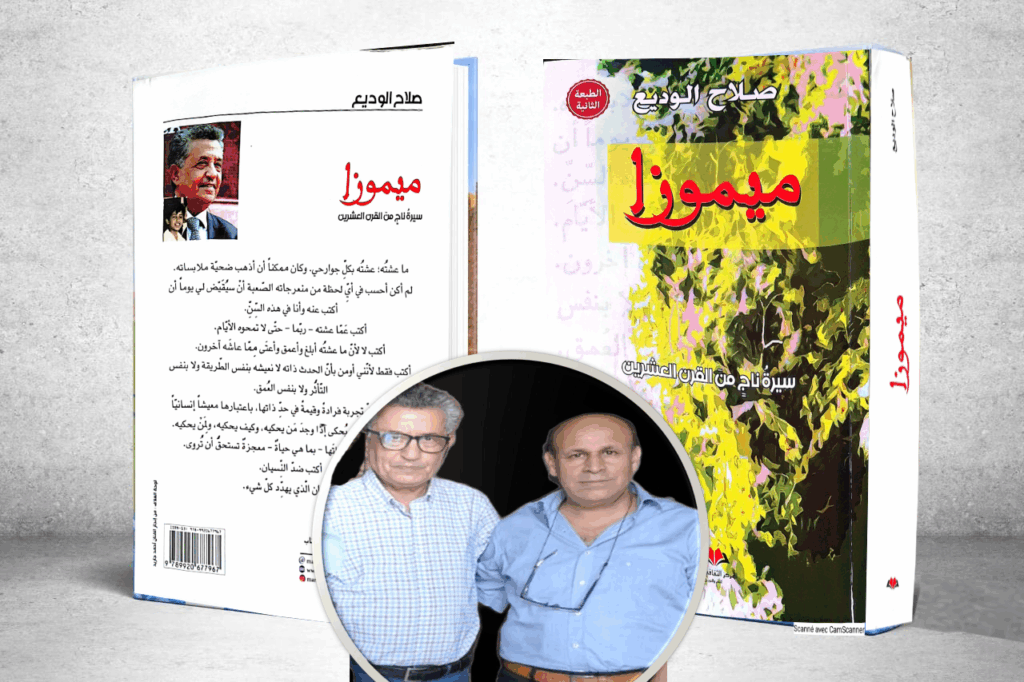

لا أخفيكم سرا إذا أخبرتكم أن شعورا ببعض الوهن والتردد انتابني قبل قراءة مؤلف “ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين” للحقوقي والشاعر صلاح الوديع أولا لحجمه الكبير (560 صفحة) وثانيا لكثرة ما قرأت حول كتب السيرة الذاتية المغربية، وحول المنجزات السردية المرتبطة بأدب السجون والاعتقال، إضافة إلى الشعور بأن أي مقال مهما كان حجمه سيكون مجحفا ولا يمكنه أن يغطي كل التفاصيل الواردة في هذا الكتاب الضخم، وأكثر من ذلك وبعد تصفح عناوين الكتاب الأول من المنجز انتابني شعور باحتمال تكرار ما ورد في رواية “ذاكرة المدني في أنفا بارك” لشقيق الكاتب توفيق الوديع من حديث حول عائلة آل الوديع، خاصة وأن القارئ الضمني الساكن فينا يتحكم في توجيه بوصلة قراءاتنا فلا نُقبل على أي أثر بعقل فارغ وإنما يجعلنا ننطلق رغما عنا من مجموعة من العلامات الظاهرة والخفية، والإحالات الضمنية، والخصائص المألوفة سلفا لتصنيف أي أثر . أخرت قراءته على قراءة كتب أخرى توصلت بها بعده… لكن والحق يقال سرعان ما خاب ظني وأفق انتظاري في كل ذلك، فما أن شرعت في قراءة المؤلف حتى وجدتني ألتهم الصفحات، وأتهم السارد في الكثير من المرات بالقفز على أحداث كثيرة، واختزال وتكثيف أمور كثيرة ربما التفصيل فيها كان مطلوبا. وبدا لي حجم الكتاب أصغر من المرحلة التي حاول تسريد أحداثها وقضاياها.من حيث التجنيس، مؤلف “ميموزا: سيرة ناجٍ من القرن العشرين” لبنة جديدة في أدب السيرة بالمغرب تنضاف لذلك الصرح الكبير لهذا الجنس الأدبي الذي يجد جذوره في ما كتبه المغاربة منذ كتاب “التعريف بابن خلدون” و” مذكرات عبد الله بن بلقين ” آخر ملوك المسلمين في الأندلس. مرورا بما تراكم في العصر الحديث كما في الإليغيات لمحمد المختار السوسي و”ذكريات من ربيع الحياة” لمحمد الجزولي و”تمرة أنسي في التعريف بنفسي” لأبي الربيع سليمان الحواث … قبل أن يبدأ دفق السيرة الذاتية المعاصرة في المغرب مع “في الطفولة ” لعبد المجيد بن جلون سنة 1975 و”الخبز الحافي” لمحمد شكري و”دليل العنفوان” لعبد القادر الشاوي… وصولا إلى ما صدر في السنوات الأخيرة بعد جائحة كورونا ” مثل “مباهج حياتي برفقة البياتي” لسعاد المنظري، ومذكرات المدني لتوفيق الوديع وغير ذلك كثير…وأكثر من ذلك وجدنا من المغاربة من لم يكفه مؤلف لسرد ولملمة تفاصيل حياته، فاضطر إلى نشرها في أكثر من جزء فكانت سيرة عبدالكريم غلاب في أربعة أجزاء ومحمد شكري ثلاثة أجزاء وليلى أبو زيد في جزأين وعبدالقادر الشاوي في جزأين، وعبدالغني أبو العزم في جزأين وربيعة السالمي في جزأين وعبداللطيف البياتي في جزأين والعربي باطما في جزأين… مع الإشارة أن الكثير ممن كتبوا الرواية في المغرب إنما استعرضوا تفاصيل حياتهم عبر شخصية رمزية لدرجة يعتقد أي قارئ مثلا أن الهادي بطل “لعبة النسيان ” هو محمد برادة ، وأن إدريس بطل رواية “أوراق “هو نفسه عبد اله العروي ، وأن بومهدي هو محمد زفزاف في “أرصفة و جدران” وأن سعد الأبرامي سارد “الساحة الشرفية” هو عبد القادر الشاوي، والأمثلة على ذلك كثيرة سبق وأن قاربناها في دراسات وكتب لها صلة بالموضوع.وأمام التراكم الذي حققه أدب السيرة الذاتية في المغرب أصبح بالإمكان مقاربة هذا الجنس مقاربات متنوعة وتبويب ما ألِّـف أبوابا متعددة مثل: سيرة النساء، سير الأدباء، سيرة المعتقلين السياسيين، سير المهاجرين السريين، سير الفقهاء وزعماء الزوايا… وفي هذا المقال سنحاول الوقوف، ضمن سيرة المعتقلين السياسيين، على مؤلف “ميموزا: سيرة ناج من القرن العشرين” وسير المعتقلين هي الأخرى يمكن التمييز فيها بين ما كتب داخل السجون في سرية وغيبة عن الحراس، وما كتب بعد مغادرة السجن، وما ظل حبيس التجربة السجنية، وما تجاوزها ليسبح بالقارئ في مواضيع بعيدة عن السجون، وما كتب لأغراض انتقامية من النظام، وما كتب لأغراض إصلاحية تستهدف البحث عن الحلول حتى لا يتكرر ما وقع… وقد استطاع المغرب خلق تراكم في كتابة السيرة والاعتقال السياسي نكتفي بالإشارة في ذلك إلى ” الغرفة السوداء أو درب مولاي الشريف” لجواد مديدش، “العريس” لصلاح الوديع الآسفي، ” تجويع الفئران” لعبد العزيز موريد، “عتبة للا الشافية” لإدريس بوسريف، “كان وأخواتها” و”الساحة الشرفية” لعبد القادر الشاوي، “تازممارت الزنزانة رقم 10” لأحمد المرزوقي، “أفول الليل يوميات من سنوات الرصاص” للطاهر المحفوظي، “ذاكرة المدني في أنفا بارك” لتوفيق الوديع، وغيره كثير خاصة إذا أضيف إلى ذلك ما كتبه الروائيون من وحي الخيال ومن خلال تفاعلهم مع قضايا المجتمع بعد إطلاق مسلسل البحث عن الحقيقة والمصالحة والإنصاف. ويبقى أحدث وأهم ما كتب في الموضوع مؤلف “ميموزا: سيرة ناج من القرن العشرين” للشاعر والحقوقي المغربي صلاح الوديع الآسفي وهي سيرة صادرة عن المركز الثقافي للكتاب بالدار البيضاء سنة 2025 أعيد طبعها في نفس السنة عن نفس المؤسسة مما يفسر إقبال القراء عليها. أهمية الكتاب تكمن في كونه صادراّ عن كاتب عاش في أسرة عانت عذاب السجون، وقاسى سطوة الجلادين، عايش ثلاثة ملوك، وكان قريبا من مراكز القرار وفاعلا جمعويا حقوقيا لم يزده النضال والسجن إلا إصرارا على تنزيل شعار “حتى لا يتكرر ذلك بالمغرب”. فكانت “ميموزا…” سيرة يجتمع فيها ما تفرق في غيرها… وحتى وإن كان موضوعها العام “الاعتقال السياسي” الذي تشترك فيه مع الكثير من السير، فهي سيرة لها ما يفردها ويميزها عن كل ما كتب في الموضوع، سيرة مكثفة وحاملة للكثير من القيم ومتضمنة للعديد من القضايا، وهو ما يضع أي قارئ في موقف العجز عن ملامسة كل مضامينها وقضاياها في أي دراسة مهما كان حجمها، لامتداد أحداث السيرة على مرحلة طويلة من تاريخ المغرب المعاصر(من 1952 إلى 2024) ولما لامستة هذه السيرة من قضايا سياسية ثقافية حقوقية واجتماعية تربوية متعددة، ومقارنات بين ما يقع هنا والآن وما في مناطق أخرى وفي أزمنة متفاوتة، إضافة لما تطرحه مقاربة السيرة عامة من إشكالات كثيرة تقوم على ثنائيات من قبيل؛ السيرة بين الصراحة والمواربة، السيرة بين ما قيل وما لم يقل، السيرة بين الذاتية والموضوعية، السيرة بين السيري والمتخيل الإبداعي… ولأن مثل هذه الثنائيات تفرض نفسها في مقاربة السيرة عموما، فإننا سنعتمد في هذا المقال الثنائيات أداة منهجية في التعامل مع سيرة “ميموزا: سيرة ناج من القرن العشرين” لقناعتنا بأن الثنائيات قد تساعد على تعرية الحقائق وكشف المواقف، وإبراز المحاسن والمساوئ، وإظهار تناقضات المعنى، والابتعاد عن الحكم الواحد والنظرة الأحادية، إضافة لما لها من قدرة على الربط بين ما قد يبدو منفصلا، وردم الهوة بين طرفي الثنائية مهما كانت تلك الهوة بين الطرفين سحيقة، حتى وإن كان الطرفان يقفان على طرفي نقيض، فبأضدادها تتميز الأشياء… ولما للثنائيات من قدرة على إبراز الاختلافات، وإظهار التناقضات واستنباط التعدد ضمن الوحدة، منذ أن اعتمدتها البنائية نظاما لإبراز اختلافات عناصر المادة المدروسة لغوية، عضوية طبيعية أو اجتماعية كانت. لقناعة معتمدي الثنائيات بأن الحياة مبنية في الأساس على التقابل، فلاستمرار الحياة لا بد من ذكر وأنثى، ولا بد من الخير والشر، ولا بد من الحاكم والمحكوم، واختلاف العلاقة بينهما بين النضال والخنوع… وهي ثنائيات تواجه قارئ “ميموزا” منذ الصفحة الأولى إلى آخر صفحة في المؤلف. فقد كان مفتتح الكتاب باقتباسِ قولةٍ لفاطمة المرنيسي “الكرامة هي أن يكون لديك حلم” وهي طرف لبؤرة تقابلية طرفها الآخر “لا كرامة لمن لا أحلام له” وانتهى الكتاب بأسلوب نهي “لا تنسوا أن تستمتعوا بالحياة…” وهو التماس يتوحد فيه متقابلان الأمر والنهي معا والمقصود “استمتعوا بالحياة” هكذا يمكن للثنائيات الضدية أن تساعد في فهم الظاهر واستجلاء الخفي، وولوج أبواب ومنغلقات هذه السيرة.تبدأ الرواية والسارد بين خيارين أن يكتب أو لا يكتب سيرته وعندما قرر الكتابة بحثا عن سرميدية خالدة وضع نقطة النهاية، فمات الكاتب وأضحى واحدا من القراء، وجاء دور القارئ للنبش في ثنايا ما كتب. والقارئ مقتنع أن ما تمت كتابته ليس حقائق مطلقة وإنما وجهة نظر وحياة “صلاح الوديع” كما تصورها السارد، وهي حياة مكونة من محطات كل محطة تشكل نقطة فاصلة يختلف ما بعدها عما قبلها، فكان التقابل حاضرا في كل جزئيات السيرة، ونظرا لكثرة تلك الثنائيات الضدية سنكتفي بالوقوف على عشر ثنائيات منها: 1. ثنائية الدخول / الخروج: تحكمت في البناء العام للمؤلف الذي قسم إلى كتابين متقاربين في عدد فصوله هما: الكتاب الأول تمحورت أحداثه عما سبق دخول السارد للسجن، فيما تمحورت أحداث الكتاب الثاني حول ما بعد خروجه من السجن، فكان الكتاب الأول أقرب للذاتي العائلي واعتقال السارد ومعاناته في أقبية السجون … بعد الخروج من السجن (الكتاب الثاني) كان كتابا وطنيا حقوقيا إنسانيا عاما… إن الخروج من السجن يتطلب الدخول إليه؛ هكذا يجد القارئ نفسه محاصرا ببحر من الأسئلة من قبيل: لماذا دخل هؤلاء الشباب السجن ؟؟ وما هي الجرائم التي استحقوا عليها قضاء زهرة شبابهم في عتمة الاعتقال محرومين من كل شيء حتى من الدفء والنور؟ لكن الخروج في هذه السيرة لا يقتصر على الخروج من السجن فقط، وإنما له دلالات وأبعاد تتلخص في سؤال: ماذا بعد الخروج؟بعد خروجه من السجن كان أمام السارد خيارات لعل أهمها خيارين أساسيين هما: إما الاستكانة والصمت ولزوم البيت وقبول الوضع كما هو الذي يقول عند خروجه “أحسست أني أفلت من كماشة الأذى” ، أو الخروج لمواجهة تحديات الواقع والاستعداد لكل الاحتمالات، والعمل على تغيير الواقع والحرص على المشاركة الفعالة مهما كانت التضحيات، مع التعلق بالحياة والاعتماد على النفس: دخل السجن طالبا وخرج منه عاطلا، همه البحث عن عمل “كنت أقول وأنا أخطو خطواتي الأولى خارج السجن: عليك أن تجد عملا ولو تعلق العمل ككناس شوارع حتى تضمن قوت يومك” ، دخل معصب العينين يبحث عمن ينصت إليه “تحيط به الصرخات همُّ الجلادين كسر شوكتك وإسكات صوتك وخرج تحت الزغاريد مسلحا بالعزيمة، مهاب الجانب كلمته مسموعة منصتا جيدا لنبض المجتمع، لم تزده صفة معتقل سياسي و”خريج السجون” إلا شرفا يتباهى به مادام قد سجن من أجل مبادئ سامية وقيم مثلى. ليتضح أن هذه السيرة ليست سوى سلسلة من المداخل والمخارج، ففي كل مرحلة كان السارد يدخل تجربة يعتبرها مفصلية، ويخرج منها بخلاصات واستنتاجات تكون مدخلا لمرحلة أخرى.2. ثنائية واقع معاش مرفوض /وواقع مأمول منشود وهي الثنائية المتحكمة في كل خيط اللعبة السردية، فالسارد لم يدخل السجن إلا بسبب رفضه لواقع سائد وحلمه بواقع أحسن، وهذا الحلم هو سبب مآسي كل العائلة، فلم يزج بالأب والإخوة في غيابات السجون إلا لحلمهم بواقع أحسن من السائد، وهي الثنائية المتحكمة في كل الهيئات والتنظيمات والجمعيات التي انخرط فيها السارد طيلة مسار السرد، وهو المقتنع ” أن كل لحظة من حياتي … عشتها كأنها الأولى وكأنها الأخيرة. كأنها الأولى لأنها تفتح لي باب نشوة الاكتشاف الأول وكأنها الأخيرة لأني كنت أحمل هم ألا أرحل عن الحياة وأنا أحمل في داخلي وعيا زائفا بالوجود” . والثورة على ذلك الوعي الزائف هي طموح السارد الذي عبر عنه في كل محطة من محطات حياته.3. ثنائية القضايا العامة/ القضايا الخاصة، إن متصفح هذه السيرة تطالعه تجليات تلك الثنائية في معظم أحداث العمل، من خلال تقاطعات الأنا (الذات الساردة صلاح الفرد بتجاربه الشخصية داخل الأسرة والمدرسة والسجن ومختلف المؤسسات التي انخرط فيها بوعي… والتركيز على علاقة الأنا بأفراد بعينهم داخل الأسرة الصغيرة بدءً بالأب الوديع والأم ثريا والإخوة عزيز وتوفيق والأختين أسماء وأسية وانتهاء بالأعمام والأخوال والأصهار، أو داخل المجتمع كل ذلك من جهة، وتطلعات الأنا الجمعي (نحن الوطن والأمة والدولة…) بكل هياكلها فقد عايش البطل ثلاثة ملوك (محمد الخامس، الحسن الثاني ومحمد السادس) ووسمت نفس الثنائية علاقته بالمؤسسة الملكية، فإذا كان طبيعيا أن تكون البراءة هي المتحكمة في علاقته بمرحلة محمد الخامس لأن وعيه لم يتشكل بعد، فقد توفي محمد الخامس والبطل لم يتجاوز سن العاشرة فبكاه بحرقة، فيما كانت مواقفه وعلاقته بالملكية في عهد كل من الحسن الثاني ومحمد السادس واعية يقول، وهي العلاقة التي خضعت لنفس التقابل “أنا من جيل بكى محمد الخامس بحرقة وعارض الحسن الثاني بلا هوادة، ووثق في محمد السادس من أجل مغرب آخر” ذلك المغرب الآخر هو الوجه الثاني للثنائية.4. ثنائية الأحزان والأفراح: قد يعتقد البعض أن سيرة سجين لن تكون سوى معاناة ومكابدة وألم، صحيح أن كل ذلك كان حاضرا في “ميموزا…” ففي غيابات السجون كان المعتقلون يسترقون بعض لحظات الحبور والضحك سواء بالنكت أو اللعب أو كتابة الشعر وتبادل الألغاز أو الاستمتاع بمناقشة الأدب والأفلام والروايات وقضايا السياسة قبل أن يسمح لهم بقراءة الكتب ومواصلة الدراسة وإدخال لعب جديدة كالشطرنج والسكرابل والورق والبارتشي… وإذا كان التعذيب وسوء التغذية وقلة النظافة ينغص حياة السارد فإن الموت وفقد الأصدقاء والأقارب والرفاق كان أهم محرك للأوجاع والأحزان والشعور بالألم. وقد وقف السارد على وفاة عدد من الشخصيات العامة والخاصة التي ترك رحيلها في وجدانه أثرا بليغا منها: وفاة محمد الخامس، وفاة الحسن الثاني، وفاة الأب الوديع الأسفي، وفاة الأم ثريا السقاط، وفاة الأخت ماما آسية، وفاة عبد الرحيم بوعبيد، والمهدي بنبركة، وعمر بن جلون، وإدريس بنزكري، ورجاء بلمليح، إدريس البصري ،نعيمة… ونظرا لقوة تأثير الفقد والموت عليه فقد جعل آخر ملحق في الكتاب “لائحة الراحلين من رفاقي بالسجون التي أقمت فيها” . لكن الغريب في الوقوف على الموت ألا يتم الوقوف على وفاة شخصيات يبدو من خلال مسار الأحداث أنها كانت تحظى بقيمة كبيرة لدى السارد مثل ابراهام السرفاتي ، الفقيه البصري، عبد الرحمان اليوسفي، محمد بن سعيد آيت إيدر الذي وافته المنية يوم 6 فبراير 2024 أي قبيل وضع نقط نهاية هذه السيرة التي كانت حسب توقيع الكاتب يوم 21 مارس 2024… وأمر طبيعي أن تتقابل الموت والولادة في هذا النص السيري، لكن أمام شلال الموت الدافق الذي لم يتوقف لحظة في سرقة القريب والرفيق والصديق… كانت لحظات الولادة على قلتها في النص بعثا لحياة جديدة ومبعثا للفرح، بل كان السارد يرى أن لا “سعادة هناك أكبر من أن ترزق بطفل” وحتى فرحة استقباله لأبنائه خضعت لمنطق التضاد وسلطة الثنائيات فقد رزق السارد بذكر (وليد) وبنت (نجوى) وإذا كان لصيق زوجته وهي تضع مولودهما الأول (نجوى) وحرص على أن يرابط إلى جانبنها يومان كاملان لم يزر النوم فيهما جفنه، وما كاد يغفو سِنة حتى هتف به هاتف معلنا موعد الولادة التي أصر على توثيق كل تفاصيلها بالصوت والصور ” فجأة بدأ الرأس يطل، يدي على زناد آلة التصوير تتابع أنفاسي في المقبع المعد لي على يمين المشهد ثم الكتفان ثم انزلقت ابنتي إلى يدي الطبيب…” ص204. مقابل كل هذه المشاركة الوجدانية للزوجة في لحظة ولادة البنت والحضور العائلي الحميم، كان استقبال الابن عن بعد ولم يحضر الأب يوم قدوم ابنه ضيفا على هذا العالم، فقد كان في مهمة بطرابلس ولم يستقبل خبر ازدياد ابنه إلى عبر رسالة فاكس بارد ” كانت على صفحة الفاكس صورة لرضيع ولد لتوه بدون تعليق” يقول “استقبلته عن بعد، احتفلت به هناك في طرابلس رغم أني كنت وحيدا بعيدا عن كل ظل حميم” وعلى الرغم من قسوة الأحزان والآلام التي تكالبت على السارد فقد تميز بخصلة العفو على من آذوه وكانوا سببا في معاناته وهي خصة قد لا تتوفر لأي شخص، ففي لقائه مع القاضي الذي حكم بسجنه وتضييع زهرة عمره في الأقبية ووراء القضبان، وما أن اعتذر القاضي “أرجوك سامحني لم يكن الأمر بيدي أرجوك” حتى بادر السارد دون عتاب أو لوم : (أقبل اعتذارك وأسامحك في الدنيا والآخرة) ، وبنفس البرودة تفاعل مع ابن جلاده قدور اليوسفي ومع رؤوف ابن أفقير والذين حكمت الأقدار أن يلتقي بهم جميعا في فضاءات تحمل دلالات وعبر (التقى بالقاضي في المقبرة/ التقى بابن جلاده في المدرسة/ التقى بابن أفقير في معتقل تازممارت أثاء القافلة التي نظمها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف. وعلى الرغم من صدمة اللقاء وفجائية اللحظة فقد كانت مثل تلك اللقاءات مبعثا لراحة بال السارد، وصفاء السريرة.5. ثنائية الالتزام بحرفية الحدث التاريخي والانفتاح على عوالم الإبداع والتخييل: فعلى الرغم من إعلان السارد منذ البداية أنه ليس مؤرخا ولا يدعي كتابة التاريخ “لست أدعي كتابة التاريخ” فسيرة “ناج من القرن العشرين” تصدح بالكثير من المعطيات التاريخية كالحرص الشديد على ذكر أسماء شخصيات عامة من معتقلين وسياسيين ومثقفين وجمعويين… أغلبهم مازال على قيد الحياة ويملك حق الطعن في تحريف تاريخية أي معلومة، والتدقيق في رصد الأماكن والمؤسسات والمدن والأحياء والمعتقلات والسجون والمدارس… مع سرد تفاصيل الملابسات التاريخية لكثير من الوقائع والأحداث كخطابات الملوك، وتأسيس بعض الأحزاب والجمعيات واعتقال وإطلاق سراح بعض المعتقلين، وانعقاد المؤتمرات وجلسات الاستماع… وغير ذلك مما لا يستطيع أحد تكذيبه أو حذفه من تاريخ وجغرافيا هذا الوطن، فكثيرة هي الحقائق التاريخية المثبتة في هذا المؤلف والتي تجعل من هذه السيرة شهادة على هذا العصر ووثيقة تاريخية ستعود إليها أجيال المستقبل لمعرفة تاريخ بلدهم، لكن رغم كل ذلك في هذا العمل مساحات للتخييل بلغة شاعرية حالمة بعيدة عن الواقع وعن التاريخ، وبما أنه لا يمكننا الوقوف على مظاهر وتجليات كل ذلك في الرواية نكتفي بهذا المشهد التخييلي الذي يتحدث فيه عن شجرة “ميموزا” التي اختارها عنوانا لسيرته وأنسنها وبعث الحياة فيها في مشهد لا يمكن أن يكون إلا تخييليا رومانسيا يقول “كانت تستطيع التعرف علي كلما رأتني مارة بالقرب منها … تستطيع تمييز طيفي من بين ألف طيف … تستطيع أن تظللني أينما رحلت وارتحلت … إنها أمي الثانية، لا ربما هي أمي الأولى هي من أنجبني حين لقحها النسيم بعد قصة حب طويلة هي من سلمني لأمي الثانية ثريا، أكيد أن ميموزا كانت تغار من ثريا، لأن ثريا كان بإمكانها أن تضمني وتقبلني وتحنو علي…” بهذا المزج بين الذاتي والموضوعي بين التاريخي والتخيلي نكتشف أن صلاح الوديع مثل معظم كتاب السيرة يعتمد التخييل التاريخي كتقنية لتجسير العلاقة بين المتخيل والتاريخي ودمجهما من جديد في هوية سردية جديدة تجسدت في هذا المنجز السردي “سيرة ناج من القرن العشرين” الذي يجمع بين تقنيات المقرِّر وموهبة الشاعر.6. ثنائية الفردي والجماعي، يكفي وصف السيرة الذاتية بالذاتية ليتضح جعل الذات بؤرة الأحداث، لكن قارئ “ميموزا” يكتشف ضمور الذات أمام تعملق الجماعة، وندرة المشاهد التي تغوص بالقارئ في أعماق الذات وإبراز معاناتها وخفايا الوجدان، وأسرار النفس في خلوتها… إذ يلاحظ القارئ أن السارد كان يمر مرورا كريما على مشاهد التعذيب، والجوانب العاطفية وتأثير الوحدة على السجين، وحاجة النفس لإشباع الغرائز وهو الشاعر لديه القدرة أكثر من أي كاتب آخر للسفر في أعماق النفس، وكان يكتفي بالتلميح بدل التصريح، فباستثناء إشارة عابرة لفتاة اسمها نعيمة اختطفتها يد المنون قبل أن يتبرعم أي أحساس داخلي بينهما كانت الإشارات الأخرى رمزية من خلال حاجة الحيوان لأنثى كقصة الببغاء “الذي ظل حزينا في القفص ولم يخرجه من حزنه إلا إحضار أنثى” والذي أدخل سلوكه المعتقلين في حالة من “الاستغراق في الضحك تعبير عن الشعور بالتوازي الضمني بين حالتنا وحالة الطائر” ، وقصة الحمامة التي أهداها أحد المعتقلين للسارد وظلت حزينة إلى أن أحظر لها ذكر حمام فكان “الحدث بمثابة انقلاب كامل في حياتها” ، عدا ذلك لا إشارة لعلاقة السارد بالنساء ونحن نقدر سلطة القارئ على الكاتب في كل ذلك. مقابل هذا الاقتصاد في الحديث عن لواعج النفس، كانت السيرة حبلى بالقضايا الجماعية وبدا السارد يحمل هم وطن على أكتافه “أكتب عن مسار حياة بدأت داخل أسرة ستطبعها كل الهزات التي عرفها المغرب منذ فترة الاستعمار وإلى الآن” . وهي مع ذلك تغوص في خصوصيات حياة صلاح الوديع التي يعرفها الجميع كالمهن التي اشتغلها بعد خروجه من السجن، وعلاقته بالكتابة وبالشعر خاصة، وكيف نشر أول مجموعة شعرية “جراح الصدر العاري” وكيف كان يكتب وينشر مقالاته وقصائده، وسياق وظروف كتابة ونشر أول نص سردي له “العريس” واشتغاله بالقناة الثانية معدا ومقدما لبرنامج ثقافي يهتم بالشعر والشعراء، وغير ذلك مما له علاقة بالفكر والثقافة والتي ضمنها في الفصل السادس والذي اختار له عنوان “العودة إلى الحياة” بالتعريف والإطلاق والتعميم، وقارئ العنوان ومتنه يستحضر لا محالة الطرف السالب للثنائية “لا حياة دون شعر وفن وثقافة” وهي الدعوة التي ختم بها سيرته ” لا تنسوا الاستمتاع بالحياة بالفن وبالإبداع…” 7. ثنائية الثقة والتخوين: تبين هذه السيرة كيف أن زمن الاستعمار وحد جميع المغاربة فقد كان العدو جليا، وآليات الصراع واضحة، والهدف مرسوم في تحرير الوطن من ربقة التبعية والاستعمار، فكنا نحن (المغاربة) جميعا نصارع الآخر، لكن بعد الاستقلال صار العدو ملتبسا وآليات الصراع أكثر التباسا وصرنا نتصارع ال”نحن” فوجهت نيران البنادق للداخل، وانفصلت عروة الثقة بين الحاكم والمحكوم، بل تسلل فقدان الثقة حتى بين أطراف الحلف الواحد ومن كانوا يظهرون للعامة معصومين من الخطأ صاروا يتبادلون تهم التخوين بينهم، وقد استطاعت هذه السيرة أن تضيء بعض عتمات هذه الزوايا، فبين ليلة وضحاها تحول بعض رجال الحركة الوطنية من داعمين للنظام مستعدين لفدائه بأرواحهم، إلى مخططين لنسفه واغتيال الملك، وهو ما بينه الملك الحسن الثاني في تصريح عبر فيه عن أسفه ل “وضع الثقة في أناس لا يستحقونها” فكانت نتيجة كسر الثقة سنوات من الجمر والرصاص وكثرة الاعتقالات السرية التي تحكمت فيها هي الأخرى ثنائية ضدية، فقد كشفت بعض تصريحات جلسات الاستماع أن الاعتقالات لم تكن من أجهزة النظام فقط ، بل بينت تورط بعض رموز المقاومة في اعتقال إخوانهم المقاومين، إذ صرح أحدهم يدعى عبد السلام كيف التحق بالمقاومة زمن الاستعمار وكيف استمر داخل خلايا المقاومة بعد عودة محمد الخامس من منفاه وكيف استدعاه المهدي بنبركة يقول ” أصدر أمره الصارم بأن أتخلى عن انتمائي للخلايا المسلحة…رفضت تصرفه… ولم تمر سوى أيام معدودات حتى تم اختطافي من طرف الأقطاب المعروفين آنداك في أوساط المقاومة” ويضيف ” تم إجباري على إمضاء التزام بعدم العودة إلى العمل السري” ويرتبط بهذه الثنائية ثنائية معارضة النظام والدفاع عن النظام ما ورد في تصريحات أخرى. ففي الوقت الذي ترسخ في الأذهان النظر إلى بنبركة كمعارض قدم حياته فداء لمواقفه وأفكاره، قدمت إحدى جلسات الاستماع صورة مخالفة عن الرجل سرد فيها صاحبها كيف أسس جمعية لتأطير الأطفال واستدعى المهدي بنبركة لمباركة المبادرة ، وقد أعجب بالأطفال وبالأناشيد التي قدموها أمامه، ولما علم أن اسم الجمعية هو “كشفية عبد الكريم الخطابي” ثارت ثائرته “وكان صارما في رده. قال: الاسم الذي نطلقه على الكشفية هو “الكشفية الحسنية” وليس كشفية عبد الكريم الخطابي… الشوريون لا مكان لهم بيننا نهائيا” ، وهذا الالتباس بين طرفي هذه الثنائية تؤكده أقوال بعض المقاومين ذاتهم الذين صرحوا بأنهم بأفعالهم “ضيعوا على المغرب مغربا آخر ممكنا” وهو ما عبر عنه الفقيه البصري في أواخر حياته بقوله : “لقد ظلمنا الحسن الثاني” .تمهيد لجيل جديد من الثنائيات: حتى وإن كان منطق التاريخ مبنيا على التعاقب، فإن التعاقب فيه ليس قائما على منطق القطائع الحادة، (كان هنا شيء، وانتهى، وظهر شيء جديد مشكلا قطيعة مع ما قبله) وإنما التاريخ يتطور وفق حركية جدلية قوامها تعاقب الهيمنة وليس تعاقب الوجود، لذلك فالتحولات التي شهدتها مرحلة حكم الملك محمد السادس بدأ التمهيد لها مع نهاية حكم الملك الحسن الثاني، استهلها الحسن الثاني بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان كهيئة استشارية، واتضحت الرؤية أكثر بالدعوة إلى طي الصفحة، وبداية صفحة جديدة تتسع للجميع برؤية جديدة دشنتها حكومة التناوب ووصول من كانوا معارضين إلى إدارة شؤون البلاد، مع السماح بعودة المنفيين والمغتربين وتوسيع هامش الحرية في بلد يمكن أن يتسع للجميع من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين تمهيدا لتسليم سلس للسلطة في أفق ما سماه السارد بالعدالة الانتقالية. 8. مرحلة الملك محمد السادس وجيل جديد من الثنائيات (السياسي والجمعوي) تبين سيرة “ميموزا…” أنه ما أن استوى الحكم الملك محمد السادس حتى رسم خارطة طريق هدفها القطع مع انتهاكات حقوق الإنسان عبر عدد من الآليات بمساهمة المجتمع المدني، وكان السارد من اللاعبين الأساسيين ومن المؤسسين لعدد من التنظيمات التي شكل إنشاؤها واشتغالها لحظات حاسمة وفاصلة بين مرحلتين مختلفتين، كان معظم الحقوقيين شبه مقتنعين باستحالة تحقيق تلك العدالة في عهد الملك الحسن الثاني. وبتولية الملك محمد السادس سدة الحكم بالمغرب بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الحريات والحقوق بالمغرب كل مرحلة تكاد تشكل قطيعة ولعل من أهم تلك المراحل:• اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين وبداية عهد جديد بالمغرب. • عودة المنفيين (أبرهام السرفاتي، رفع الإقامة الجبرية عن عبد السلام ياسين)• إعفاء إدريس البصري • إنشاء المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والهيئة • تنصيب واشتغال هيئة الإنصاف والمصالحة (اكتشاف مقابر جماعية وفتح المعتقلات السرية للعموم)• جلسات الاستماع • حركة من أجل الديمقراطيين • حركة ضمير وجمعيات مدنية أخرى وقد خضعت كل محطة من تلك المحطات لتجاذب الموقف بين المادحين وبين الناقدين . ولا يسعنا المجال هنا لاستعراض المواقف من كل محطة كما وردت في السيرة إشارة أو تلميحا، ونكتفي تقديم مثال من هيأة الإنصاف والمصالحة التي قد يفترض البعض أن إجماعا كان حولها. لكن السارد أشار إلى وجود من نوهوا بالتجربة في مثل ما عبر عنه ابرهام السرفاتي عند قوله “أنتم ملح الأرض” مقابل تعرض أعضائها لوابل من الانتقادات يقول السارد “اتهام البعض لنا بالخيانة وأننا نسعى إلى خدمة مصالح شخصية” و”خونوا عددا من أعضائها ارتابوا في دورها وأمطروها بوابل من التهجم كان من شأنه وأدها في المهد” بعد كل هذه المحطات تشكل مغرب مختلف، للعمل الجمعوي ومؤسسات المجتمع المدني فيه حضور خاص تجاوز حضور العمل السياسي، بل بدا الفاعل السياسي خارج إطار صورة مغرب اليوم، وذلك ما اتضح بعد إنهاء هيأة الإنصاف والمصالحة لعملها وتقديمها للتقارير و” تأسيس جمعيات أحياء وجمعيات تنمية بشرية في البادية وجمعيات مدنية ذات طابع فكري سياسي غير متحزب في المقدمة منها حركة ضمير…” ، فيما تقلص دور الفاعل السياسي، وبدا متخلفا عن الركب يقول (استقبال الفاعل السياسي لنتائج الهيئة لم يكن في مستوى المجهود الجبار المبذول) وحتى “الموعد الانتخابي كان مخيبا بنسبة هي الأضعف في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية” 9. خيط رابط يخترق كل الثنائيات: على الرغم من هذه الثنائيات المتحكمة في سرد أحداث ميموزا، والتي تبدو أنها على طرفي نقيض، فقد ظلت هناك خيوط ناظمة متصلة (fil conducteur/ régulateur) وممتدة على مدى مسار السرد لا تتغير وهي ما شكل جوهر خصوصية الذات الساردة، ترتبط بقيم مثلى لا تبلى كحب الوطن، حب الحياة، رفض الظلم والطغيان، حب المطالعة، الميل للفنون، حسن الانصات والاستعداد لتقديم النقد الذاتي في أي لحظة، التسامح وقبول الآخر والاستشارة قبل اتخاذ أي قرار، وعرض أي مقال أو مشروع كتاب على من يثق فيهم والعمل بنصائحهم قبل تعميمه ونشره. ولعل في استشارته قبل نشر “العريس” خير مثال على ذلك، أضف إلى ذلك قيم الانتماء والحرص على تماسك المجموعة (العائلة، الدولة، الوطن، الجمعية، الحزب، الهيئة، المنتدى…) والتفاؤل والانتصار للمستقبل “جاذبية المستقبل أقوى من أثقال الماضي” واعتبار “خدمة الوطن لا يستقال منها ولا يتقاعد” ، دون نسيان الانتصار للقيم الإنسانية (الكرامة، التضامن، التسامح والديموقراطية…) وما يرتبط بها من نبذ التعصب والكراهية ورفض الظلم والتسلط والاستعباد… ولكل قيمة من هذه القيم القائمة على التقابل تجليات كثيرة في النص يصعب تتبعها كلها في هذا المقال. بل قد تستحق كل قيمة مقالا خاصاً.10. تقنيات سردية متحكمة في الثنائيات مقاربة كل هذه الثنائيات كان سؤال الكيف مهما، هكذا اختار الكاتب فن السيرة الذاتية قالبا فنيا لسرد تفاصيل أزيد من خمسين سنة، وهو واع بما يطرحه فن السيرة من تحديات بل ومؤمن باستحالة كتابة السيرة وهو القائل مخاطبا نفسه “أنت في كل لحظة عرضة للخطأ أو المبالغة أو للكتمان أو النسيان أو للتغاضي …” وهذه الآليات كفيلة أن تجعل السارد غير الكاتب مهما كان التوازي بينهما، وأن ما تم تقديمه في المؤلف هو صورة معدلة عن صلاح الوديع كما تصورها الكاتب من زاوية معينة، خاصة وأن أدب السيرة يقوم على التذكر والاسترجاع والانتقائية “كهل يتذكر طفولته وتفاصيل حياته السياسية والحقوقية” والأكيد أنه لن يتذكر إلا ما علق بذاكرته ولن يعلق بذاكرته إلا ما كان له بالغ الأثر على شخصيته، كما أن التذكر يخضع لمنطق الانتقائية والأكيد أن هناك أشياء تعلق بذاكرتنا ولا نستطيع البوح بها للجميع. ولعل ذلك ما يبرر الغياب التام للعلاقات الحميمية الخاصة وهو ما يجعل السارد مختلفا عن الكاتب مهما كانت درجة الموازاة بينهما، ورغم اعتماد أسلوب اليوميات الذي يوهم المتلقي بواقعية الأحداث إذ استمرت هذه السيرة من 4 أغسطس 1952 يوم قدوم السارد إلى الحياة إلى يوم 21 مارس 2024 يوم وضع نقطة نهاية لهذه الرحلة السردية، في كرونولوجيا وتسلسل زمني تصاعدي تخللته بعض الإرجاعيات ( Flash back) كان يعود من خلالها للتذكير بأحداث مضت، أو الاستباق بالإحالة على أحداث ستقع في المستقبل، مع الإشارة إلى صعوبة تسريد كل الأحداث ما يفسر كثرة الملحقات من رسائل والتوصيات والخطابات والوثائق… التي عجز السارد عن تطويعها سرديا فعرضها كمادة خام معزولة في نهاية السيرة .و لإشراك المتلقي في السرد اعتمدت السيرة تنويعا في ضمير السرد بين ال “أنا” وال “نحن” فكان يناوب بين استعمال ضمير المفرد وضمير الجمع، دون نسيان حضور ضمير ال”أنت” حيث تجريد شخصية من الذات، ومخاطبتها كما تجلى في الفصل الخامس (سنوات السجن) ، وحتى وإن هيمن ضمير السرد “أنا” على سيرورة السرد، وهو ضمير تكون فيه الرؤية السردية “مع” (vision avec) حيث السارد راوٍ وموضوع رواية، ومعرفته مساوية لمعرفة الشخصيات، فإن السارد بدا متحكما في كل خيوط اللعبة السردية، وفي مصائر الشخصيات يبعد من يشاء ويقرّب من يشاء ويتخلص سرديا ممن يشاء، وتلك ثنائية أخرى في تقنيات السرد.وإذا كانت خصوصية السيرة هي مركزة الأحداث حول شخصية الكاتب/ السارد فإن أحداث “سيرة ناج القرن من القرن العشرين” تتمحور حول شخصية صلاح الوديع الآسفي واعتبارها المركز والبؤرة التي تدور حولها باقي الشخصيات والأحداث وتربطه بها علاقات متفاوتة، ورغم تفاوت تلك العلاقة بين الشخصية الرئيسية وباقي الشخصيات والمؤسسات في المؤلف، فالسارد يقدم نفسه شخصية سوية دائما على حق تتميز بطبط النفس وبعد نظر يتنبأ بالأمور قبل وقوعها وقد تكرر كثيرا ما يثبت كل توقعاته كقوله في الصفحة 438 “لم أخطئ التقدير”، وفي ص 437 “ذلك بالضبط ما حدث بالنسبة لتوقعاتي” .وفي ص 444 “اليوم وأنا أتابع الأحداث أزداد تيقنا من صحة تقديراتي” . وعندما يخطئ يعترف بخطئه بل مستعد على الدوام لتقديم نقد ذاتي… إنه “صاحب القلم” يكتب تقارير التنظيمات توصيات اللقاءات والمؤتمرات والرسائل للملك والأمراء والأحزاب والمنظمات الدولية… وهو ما يجعل من “سيرة ناج من القرن العشرين” ليست مجرد سيرة ذاتية بل إنها شهادة للتاريخ وشهادة على مرحلة هامة من تاريخ المغرب المعاصر، قد تكون الشهادة في حق الأب والأم والحزب مجروحة، لكنها وثيقة حبلى بالوثائق التي قد تنفع السياسي والحقوقي والمؤرخ وعالم الاجتماع والأنثروبولوجي… وكل من يهمه دراسة تاريخ المغرب المعاصر. وتبقى “ميموزا :سيرة ناج من القرن العشرين” فنا أدبيا إبداعيا يتداخل فيه الذاتي بالموضوعي والتاريخي بالمتخيل، تتحكم فيه النوستالجيا والحنين للحظات المنفلتة منا رغم قسوتها، مما يسمح بتضخيم الأنا وتخيل الذات مختلفة عن الآخرين (لا جيل يشبه جيلنا) . يقول السارد “حاولت أن أكون موضوعيا كما هو مطلوب من مؤرخ، ولو أنني لم أقم بعمل تأريخيّ، نهائيا؛ بل هو عمل أدبي يسترجع الذكريات، يمكن أن يدخل في باب السيرة. لكن ظروف حياتي جعلت تداخلا للشخصي بالأسروي وبالوطن” وبينت الهوة الكبرى بين التطلعات والإكراهات وبين التحديات وتوفير الموارد الكفيلة لتحقيق المغرب المنشود.

الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين

الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين